産業廃棄物講座#02

- 法の制定時

現行の廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、旧清掃法を前面改正される形で1945年(昭和45年)制定、翌年施行された。

同法の大きな特色は、事業系廃棄物の内、従来、ごみ処理を担ってきた市町村の処理体制では処理が困難な廃棄物は、「産業廃棄物」として規定し、その処理責任を排出した事業者に負わせることとした点である。

産業廃棄物を処理する事業者(処理業者)は、「許可制」とされ、産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」と言う。)の設置は「届出制」とされた。届出対象の処理施設は、汚泥の脱水。乾燥施設など全部で10施設あり、最終処分場は対象外であった。(資料1)

- 制定から6年後の1976年(昭和51年)、最終処分場が届出対象となった。

- 更に、15年後の1991年(平成3年)、処理施設(施設の種類及び一定規模を超える施設)は、届出制から許可制へと変更となった。

同時に、処理の許可は、従来「永久許可制」であったが、今後は更新許可制へと変更となった。

施設を設置することが許可制となったことにより、施設の“技術上の基準”が明らかとなり、設置に係る土地規制など他法との関係において、従来の従属的な関係から独立した対等な関係となった。また、処理業許可も更新制度の導入により、5年毎の法的規制の順守状況について一定のチェックが行われるようになった。

- 更に6年後の1997年(平成9年)、最終処分場は全て規制対象となった。(資料2)

- その後、2001年には、「木くず又はがれき類の破砕施設(5t/日超)」が処理施設に追加されるとともに、処理施設の譲り受けの許可制が創設された。

- 2024年現在では、処理施設の設置状況は、「廃プラスチック類、木くず、がれき類の破砕施設」が大部分(広島県においては、約7割弱)を占めている。

(資料)

- 1945年(昭和45年) 廃棄物処理法の制定時

「処理施設」は届出制であった。届出対象施設は、以下の10施設である。

①汚泥の「脱水」、「乾燥」施設(10㎥/日超)、「焼却」施設(5㎥/日超)

②廃油、廃プラスチック類の「焼却」施設(廃油:1㎥/日超、廃プラ100kg/日超)

③廃油の「油水分離」施設(10㎥/日超)

④廃酸・廃アルカリの「中和」施設(50㎥/日超)

⑤廃プラスチック類の破砕施設(5t/日超)

⑥有害物質を含む汚泥の「コンクリート固型化」施設(全てのもの)

⑦水銀又はその化合物を含む汚泥の「ばい焼」施設(全てのもの)

※当時は、中間処理施設のみで最終処分場は含まれていない。 - 1976年(昭和51年) 最終処分場の規制対象追加

最終処分場の種類は3施設あり、届出対象施設の規模は次の通り。

①安定型最終処分場 3,000㎡以上

②管理型最終処分場 1,000㎡以上

③遮断型最終処分場 全ての施設

Ⅱ.産業廃棄物処理施設の設置許可(法第15条)

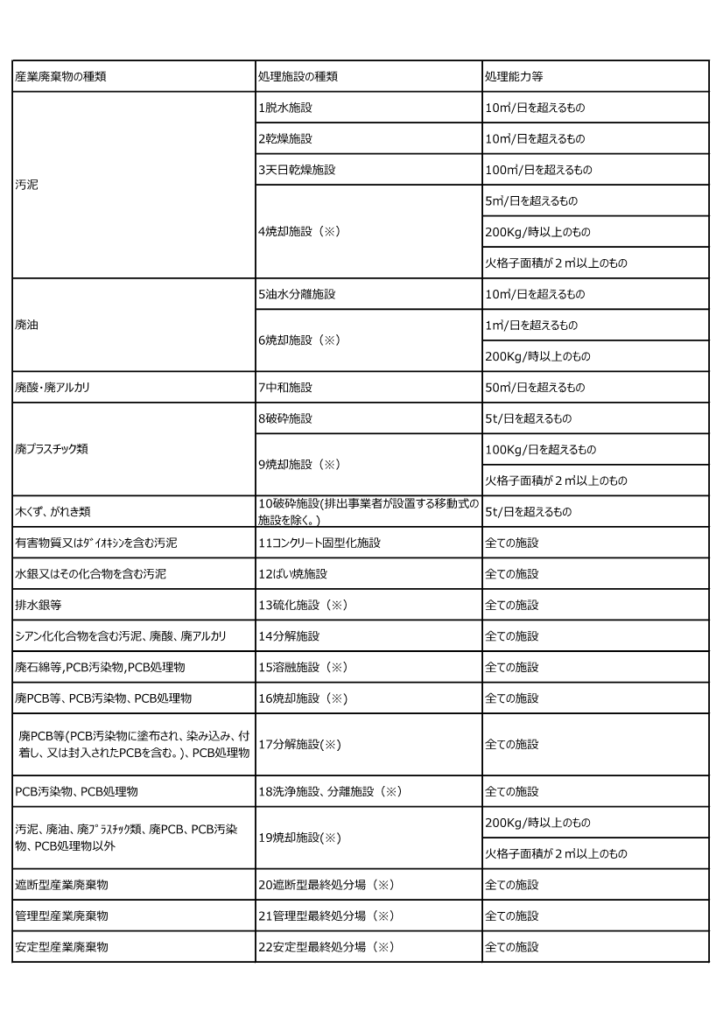

- 設置許可の必要な産業廃棄物処理施設の種類(同法政令第7条)

注1)※の施設の設置許可申請を行う場合、公告・縦覧等が必要となります。

注2)広島県内における処理施設の設置数は、「廃プラスチック類、木くず、がれき類の破 砕施設」が大部分(約7割弱)を占めている。

2 設置許可申請手続き

(1) 事業計画書の提出(事前協議)

事業計画の概要を記載した書類を作成し、県(市)の窓口へ提出し、事前協議を行 います。(広島市や山口県など「産業廃棄物処理施設の設置に関する指導要綱等」を定めている自治体に申請する場合、同要綱等に従って手続きを行います。)

(2) 許可申請書の提出

事業計画による協議の後、県(市)の確認を得て、作成した許可申請書類を提出します。

(許可申請書類)

①許可申請書(設置の場所、施設の種類、施設において処理する産業廃棄物の種類、 処理能力)

②設置に関する計画に係る事項

③維持管理に関する計画に係る事項

④産業廃棄物の搬入及び搬出の時間、及び方法に関する事項

⑤産業廃棄物処理施設の構造、及び設備に係る平面図、立面図、断面図及び構造図

⑥設計計算書等

⑦生活環境影響調査書など

(3) 技術上の基準への適合性及地域の周辺環境への適正な拝領等について審査

(4) 許可

3 産業廃棄物処理施設の使用前検査(法第15条の2第5項)

産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、同施設について県知事の検査を受け、設置許可申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後、同施設を使用することは出来ない。

Ⅲ.生活環境影響調査書の作成

法第8条及び第15条に規定する廃棄物処理施設の設置に許可申請に当たっては、申請者は「生活環境影響調査の結果を記載した書類」を申請書に添付しなければならないとされている。

生活環境影響調査は、通常、専門の調査機関に委託して、環境省の示す「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(平成18年9月,環境省)」(以下「指針」 という)に基づき、以下のとおり実施する。

1 生活環境影響調査の内容

次に掲げる(七つの)事項を記載したもの

一 当該産業廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この項において「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)

二 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法

三 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法

四 当該産業廃棄物処理施設を設置することにより予測される産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

五 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果

六 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由

七 その他当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項

2 生活環境影響調査の実施計画書の作成(事例:破砕施設の場合)

調査の実施に当たっては、その実施計画書を作成の上、管轄の行政庁と事前に協議を行う。

(1) 施設の設置に関する計画等以下の事項について整理する。

・施設の設置場所

・施設の種類

・施設において処理する廃棄物の種類

・施設の処理能力

・施設の処理方式

・施設の構造及び設備

・公害防止対策

(2) 生活環境影響調査項目の選定 以下の項目を調査対象とする。

・大気質(粉じん)、騒音・振動

(3) 生活環境影響調査 前項2に示した調査項目について以下の調査を実施する。

・現況把握(既往の文献、資料(既往現地調査結果)による調査)

・予測 ・影響の分析

(4) 総合的な評価

以下について整理する。

・前項③に示した調査の結果

・施設の設置に関する計画に反映した事項及びその内容

・維持管理に関する計画に反映した事項及びその内容

3 生活環境影響調査書の概略(事例:破砕施設の場合)

―目 次―

第1章 施設の設置に関する計画等

1-1 施設の設置者の氏名及び住所

1-2施設の設置場所

1-3施設の種類

1-4施設において処理する廃棄物の種類

1-5施設の処理能力

1-6施設の処理方式

1-7施設の構造及び設備

1-8公害防止対策

第2章 生活環境影響調査項目の選定

2-1選定した項目及びその理由

2-2選定しなかった項目及びその理由

2-3生活環境影響調査項目の選定結果

第3章 生活環境影響調査の結果

3-1大気質

3-2騒音

3-3振動

第4章 総合的な評価

4-1現況把握、予測、影響の分析の結果の整理

4-2施設の設置に関する計画に反映した事項及びその内容

4-3維持管理に関する計画に反映した事項及びその内容

資料編

1 対象施設等の騒音、振動に係る緒元

2 騒音についての予測計算(建屋囲いによる騒音低減効果の考慮)

3 対象施設の処理能力等

Ⅳ.一般廃棄物処理施設の設置許可(法第8条)

1 設置許可の必要な一般廃棄物処理施設(同法政令第5条)

①ごみ処理施設は、処理能力5/日以上の施設

→「ごみ処理施設」とは、ごみ焼却施設、高速堆肥化施設、破砕施設、圧縮施設等のうち、その処理能力が5トン以上の施設

②ごみ処理施設のうち焼却施設の場合は、200Kg/時以上のもの又は火格子面積が2㎥以上の施設

③最終処分場

2 処理施設設置許可申請

許可申請書を作成し、管轄の市町村へ提出する。

①許可申請書(設置の場所、施設の種類、施設において処理する一般廃棄物の種類、処理能力)

②設置に関する計画に係る事項

③維持管理に関する計画に係る事項

④産業廃棄物の搬入及び搬出の時間、及び方法に関する事項

⑤産業廃棄物処理施設の構造、及び設備に係る平面図、立面図、断面図及び構造図

⑥設計計算書等

⑦生活環境影響調査書など

3 一般廃棄物処理施設の使用前検査(法第8条の2第5項)

一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、同施設について県知事の検査を受け、設置許可申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、同施設を使用してはならない。

Ⅴ.処理施設に係る関連事項

1 処理施設の譲り受け、借受け許可(法第15条の4、法第9条の5第1項)

許可を受けた処理施設を譲り受け、又は借り受けしようとする者は、県知事等の許可を受けなければならない。

2 一般廃棄物処理施設設置許可に関する特例(法第15条の2の5)

産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物(注1)を処理する場合には、処理する一般廃棄物の種類などを県(市)へ届け出たときは、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けないで、当該一般廃棄物を処理することができる。

なお、非常災害のために必要な応急措置として前述の一般廃棄物を処理するときは、その処理を開始した後、遅滞なく、必要事項を届け出ることが必要です。

(注1)同様の性状を有する一般廃棄物について

省令第十二条の七の十六 次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(主なもの)

一 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとする。次号において同じ。)

二 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類

三 木くずの破砕施設 木くず

四 がれき類の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物

四の二 石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物

五 紙くず、木くず、繊維くず、動植性残さ、固形不要物、又は動物の死体の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体

五の二 令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 基準不適合水銀処理物

六 管理型の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)、基準適合水銀処理物

Ⅵ.産業廃棄物処理施設の設置と処分業許可申請(法第14条第6項)

1 産業廃棄物処理施設とは

一般用語としての産業廃棄物処理施設とは、収集運搬業や処分業における”許可の基準として定められている事業の用に供する施設と捉え、”収集運搬業に使用する運搬車両や運搬容器、駐車施設など“、また、処分業における”破砕施設や保管施設など“事業を的確に遂行するに必要な施設と捉えられています。

処分業の許可申請に必要な処理施設とは、産業廃棄物を処分に供する施設、すなわち中間処理施設や最終処分場をいいます。

中間処理施設とは、破砕施設や中和施設、堆肥化施設など、産業廃棄物を物理的、化学的、生物額的に変化させる施設をいいます。物理的とは、がれき類等の破砕など、化学的とは、廃酸、廃アルカリを中和するなど、生物学的とは、汚泥を発酵させ肥料に変えることなどです。

最終処分場とは、埋立地のことです。

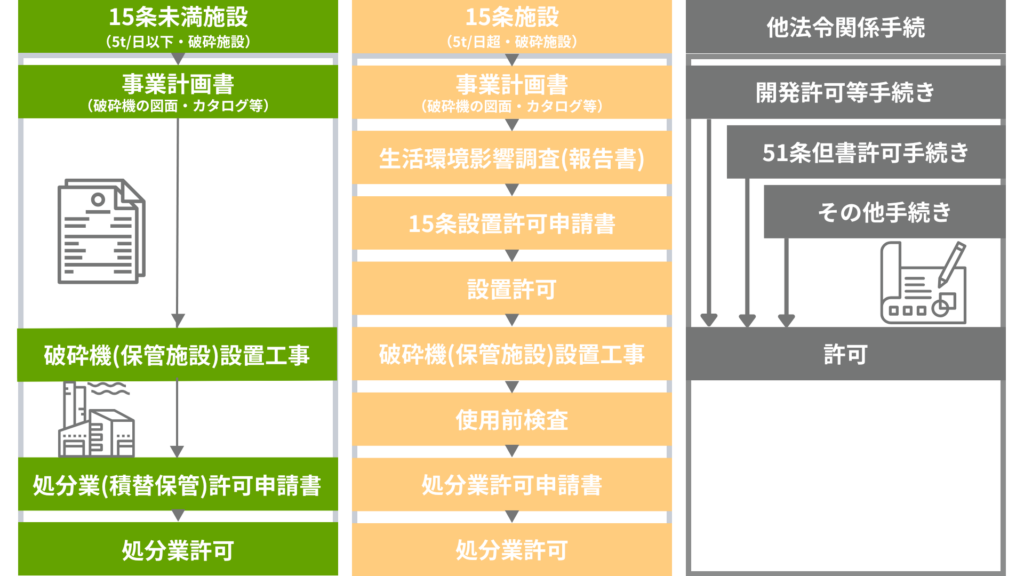

2 処分業の許可申請手続きの流れ

処分業の許可申請に必要な産業廃棄物処理施設とは、中間処理施設の場合、破砕施設や脱水施設、焼却施設などをいいます。

この処理施設の内、法第15条に規定する施設(処理する産業廃棄物の種類ごとに一定規模を超える処理能力を有する施設)については、設置許可が必要となります。

注)前述の「Ⅱ 産業廃棄物処理施設の設置許可」を参考。

【処分業許可申請手続きの流れ】

3 処分業の許可申請

(1) 許可基準

①処分に適する施設

破砕機、圧縮機などの中間処理施設又は最終処分場

なお、産業廃棄物の種類及び一定の規模を超える施設の場合、法第15条に規定する設置許可を得ていることが必要である。

また、15条未満施設により処分業許可申請を行う場合は、所定の手続きにより処分施設を設置し、行政庁の確認を得た後、に許可申請手続きに入る。

以上のように、施設が設置されていない状態で、処分業の許可申請は受理されない。

②欠格要件

申請者が欠格要件該当していないこと。

(2) 事前協議

処分業の申請に当たっては、行政庁により事前に設置する施設の概要、設置場所等を確認し、廃棄物処理法のみならず、他法令関係の規制状況により法令に違反していないか法令順守を徹底しており、必要な指導が行われる。

行政書士は法律で「守秘義務」が課されていますので、ご記入内容についての秘密は厳守致します。

※営業を目的としたお問合せはご遠慮ください。